文豪 幸田露伴 人物像

慶応3年(1867)、江戸下谷三枚橋横町に生れた 幸田露伴(本名成行/しげゆき)は、少年期を東京図 書館に通いつめ、明治17年(1884)、筑地の中央電 信局に勤務、翌年には十等技手として北海道に赴 任する。20歳になった露伴は、文学の志を捨てき れず、明治20年その職を捨てて帰京、芭蕉の俳句 を20全ての章につけた傑作「露団々」を発表し、大きな衝撃をもって文壇デビューを飾る。露伴の雅号の由来となった北海道から郡山までの厳しい道中日記「突貫紀行」は後に発表される。「毒朱唇」「風流仏」「対欄腰(どくろ)」そして4年後に描かれた会心作の「五重塔」は、「のっそり」とあだ名される大工職人十兵衛が、魔性にでも憑かれたように、塔建立に全身全霊を捧げ取り組む姿を、凄まじいまでの求心的な文体で描かれたもの。極限を目指すその人間像は利益追従を目指す近代化の波への警鐘としても高い評価を得、幸田露伴文学の代表作となった。 当時の文壇は、森鴎外や樋口一葉など新進気鋭 の作家が登場した頃、中でも幸田露伴は理想を追い求める浪漫派として、現実派の尾崎紅葉と並び称され、明治20年代は「紅露の時代」とも呼ばれ、明治を代表する文豪作家となる。 露伴は高学歴があるわけでないものの独学で勉学に励み、ついには博士号を取得、小説、随筆、 戯曲等の創作の外、古典本の注釈、考証、批評等 さまざまな分野に心血を注ぎ、「文学」の概念を超える精神世界の巨大さに、大露伴と「大」の字 を冠して言われるまでになる。 昭和12年(1937)、露伴70歳の時に第1回の文化勲章を受章する。(下欄参照) 昭和22年(1947)、享年80歳にて病没。[百年に 一度しかない頭脳がなくなった」と当時の慶鷹大学塾長の小泉信三博士が嘆いたとされる。 娘の幸田文(故人1904-1990)孫の青木玉、ひ孫 の青木奈緒ともに作家として活躍。

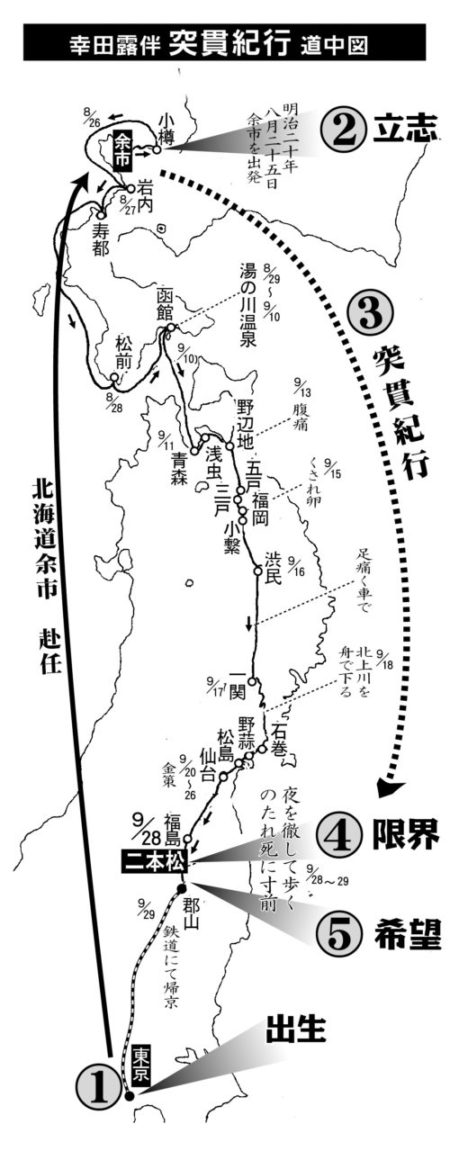

露伴は、虫局牛(かぎゆう)や脱天子等、多数の 雅号を持っていたが、弱冠20歳、文学を志した熱 き思いと厳しい突貫道中を忘れぬようペンネーム 「露伴」を生涯大切にしたと言われている。

注)第1回文化勲章受章者(昭和12年/1937) 長岡半太郎、本多光太郎、木村栄、佐佐木信綱、 幸田露伴、岡田三郎助、竹内栖鳳、藤島武二、 横山大観

幸田露伴 突貫紀行 道中

- 1出生

- 慶応3年(1867)江戸下谷三枚橋、現在のアメ横商店街のど真ん中に、江戸城表お坊主を勤めた下級武士の4男、成行(しげゆき)として生まれました。翌年に徳川幕府が崩壊、収入の道を絶たれ転々とし、中学を中途退学、図書館等でもっぱら独学の後、明治18年(1885)電信技手として北海道へ赴任しました。

- 2立志

- 余市で2年間を辛抱した成行は、明治20年(1887 年)8月、いたたまれぬ感情を押さえ切れずに文学を志し、夜逃げ同様の上京を決行しました。東京まで1000キロを超す旅、銭も少なく、20歳になったばかりの青年にとってこの道中は、まさに突貫そのものでした。

- 3突貫紀行

- 右図参照

- 4限界

- 明治20年9月28日、いよいよ旅の大詰め、最悪の体 調の中、福島から郡山まで徹夜を覚悟、通りかかった二本松は祭りの最中で、口にしたのは奥州街道峠 茶屋「阿部川屋」の餅でした。体力・気力の限界で 詠んだ句「里遠し いざ露と寝ん 草まくら」は 「露伴」の雅号の由来となりました。 ー露伴日記 原作抜粋ー

- 5希望

- 翌29日、上野までの運賃1円50銭を残し、やっとの 思いで郡山駅に辿り着いた露伴は、熱と空腹をはねのける大きな希望を抱きながら8時発の列車に飛び乗りました。

ペンネーム「露伴」誕生のゆかりの地・にほんまつ

ペンネーム「露伴」誕生ゆかりの地・にほんまつ 幸田露伴が亀谷坂を通った…という言い伝えは昔からありましたが、ペン ネームゆかりの地として句碑を建てるきっかけとなったのは、平成十八年の 亀谷坂整備でした。広くきれいになった坂を、車の通過道路から歩行者に優しく楽しい坂道にしたい…という願いから、車止め(ボラード)に手作りの土人形を飾る運動を開始、参加者は福大美術学生にも広がり、現在も作り続けています。そして、その他に坂の頂上まで歩かせる工夫はないだろうか?と登場したのが幸田露伴事業です。小説「五重塔」の作者として 知られる文豪幸田露伴が、二十歳の時に文学を志し北海道から東京まで 無謀ともいえる旅に出発、あともう少しというところで通りかかったの が二本松で、亀谷坂頂上にあった茶屋で阿部川餅を買い、極限状態で詠んだ句「里遠し いざ露と寝ん 草まくら」からペンネーム「露伴」がつ けられ…「鍋牛」「脱天子」など多くの雅号をもつ露伴でしたが、若き日の文学への強い思いと苦難の道中を決して忘れぬよう「露伴」という雅号は生涯大切された…という由来から、その顕彰のため平成二十年二月、歴史の舞台となった亀谷坂頂上にペンネームゆかりの地碑を建立しました。

慶応3年(1867)、江戸下谷三枚橋横町に生れた 幸田露伴(本名成行/しげゆき)は、少年期を東京図 書館に通いつめ、明治17年(1884)、筑地の中央電 信局に勤務、翌年には十等技手として北海道に赴 任する。20歳になった露伴は、文学の志を捨てき れず、明治20年その職を捨てて帰京、芭蕉の俳句 を20全ての章につけた傑作「露団々」を発表し、大きな衝撃をもって文壇デビューを飾る。露伴の雅号の由来となった北海道から郡山までの厳しい道中日記「突貫紀行」は後に発表される。「毒朱唇」「風流仏」「対欄腰(どくろ)」そして4年後に描かれた会心作の「五重塔」は、「のっそり」とあだ名される大工職人十兵衛が、魔性にでも憑かれたように、塔建立に全身全霊を捧げ取り組む姿を、凄まじいまでの求心的な文体で描かれたもの。極限を目指すその人間像は利益追従を目指す近代化の波への警鐘としても高い評価を得、幸田露伴文学の代表作となった。 当時の文壇は、森鴎外や樋口一葉など新進気鋭 の作家が登場した頃、中でも幸田露伴は理想を追い求める浪漫派として、現実派の尾崎紅葉と並び称され、明治20年代は「紅露の時代」とも呼ばれ、明治を代表する文豪作家となる。 露伴は高学歴があるわけでないものの独学で勉学に励み、ついには博士号を取得、小説、随筆、 戯曲等の創作の外、古典本の注釈、考証、批評等 さまざまな分野に心血を注ぎ、「文学」の概念を超える精神世界の巨大さに、大露伴と「大」の字 を冠して言われるまでになる。 昭和12年(1937)、露伴70歳の時に第1回の文化勲章を受章する。(下欄参照) 昭和22年(1947)、享年80歳にて病没。[百年に 一度しかない頭脳がなくなった」と当時の慶鷹大学塾長の小泉信三博士が嘆いたとされる。 娘の幸田文(故人1904-1990)孫の青木玉、ひ孫 の青木奈緒ともに作家として活躍。